Aweng Chuol : La photographie dans l'oeil d'un mannequin

Être un bon photographe ne se limite pas qu’aux connaissances techniques.

**Être un bon photographe ne se limite pas qu’aux connaissances techniques. Lorsque l’on photographie une personne, que l’on soit photographe de mode, de documentaire, portraitiste ou autre, la relation établie avec le sujet va déterminer la qualité de votre image. C’est pour cela que nous avons voulu parler avec une personne dont le travail est de se faire photographier. Aweng est une jeune mannequin à la carrière prometteuse et dont le franc parlé nous a interpellé. Elle nous explique sa vision de la mode, son rapport à elle-même, et donne des conseils aux jeunes photographes.

Bonjour Aweng, peux-tu nous parler un peu de toi ?

Je crois que vous parler de moi en détail, vous dévoilera trop de mon personnage, j'aime rester mystérieuse. Mais je suis aussi une idiote pour les raisons égoïstes, Eh bien, mon nom est Aweng Mayen Chuol, je suis un mannequin sud-soudanais, kenyan et australien. J'ai actuellement 19 ans et je suis en train d'étudier deux diplômes, l'un en politique et l'autre en psychologie.

Je suis une rêveuse, et une adepte des théories du complot, je passe la plupart de mes nuits à écrire des lettres aux membres de ma famille, des lettres que je n'ai que récemment commencé à diffuser. J'ai de grands rêves, un jour je veux posséder mon propre empire hôtelier, un de ceux qui accueillera les sans-abri et les remettra sur pied. J'ai été décrite comme altruiste par 99% des gens que j'ai rencontrés. Ma plus grande peur est la mort, je ne crois pas vraiment en l'idée d'avoir une icône...

Comment es-tu devenue mannequin ?

Je suis devenu mannequin de la façon la plus drôle qui soit, j'ai été découverte à l'âge de seize ans à Sydney, en Australie. Alors que je travaillais comme caissière, au McDonald's local. Ma mère et moi avions un accord, j'étais beaucoup trop jeune, deux ans plus tard, la même chose s'est produite. Je me suis dit que cetait une chance, et avec l'aide d'un ami très proche, ma carrière s'est lancée.

Te souviens-tu de ta première séance photo et de ce que tu as ressenti en voyant le résultat ?

J'ai un de ces esprits qui se souvient de beaucoup de choses. Et je me souviens de chaque petit détail de mon premier shooting, c'était dans l'appartement de mon manager, Taylor. L'ensemble était basé à Docklands, Melbourne, Australie. Une très belle région, nous shootions sur son balcon. Moi ayant le vertige, je n'avais pas moins d'un million de pensées en ma tête. Nous faisions des Polaroïds, c'était la première étape pour m'obtenir une représentation officielle.

J'étais extrêmement heureuse ce matin-là, je m'en souviens, parce que nous venions de recevoir un email pour de marques internationales manifestant leur intérêt. C'était une bonne journée pour être Aweng.

Beaucoup de gens ignorent la difficulté du milieu du mannequinat et l'impact psychologique qu'il peut avoir sur les filles et les garçons, souvent jeunes, qui entrent dans ce domaine. Penses-tu que les défis auxquels tu as été confronté dans cet environnement t'ont donné la force de t'aimer toi-même ?

Il y a tout un processus de réflexion que je subis habituellement avant d'entrer dans quoi que ce soit : je passe en revue les inconvénients et les avantages. Le mannequinat n'est pas une industrie où l'on peut s'asseoir et lister les avantages et les inconvénients, mais la naïve Aweng de dix-huit ans a quand même tenté de se familiariser avec l'industrie avant d'y entrer. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il faut parfois sauter la tête la première. Ce milieu peut avoir plus d'avantages que d'inconvénients, ou l inverse. Cela dépend vraiment de la façon dont vous le voyez, votre vision est soit votre ami, soit votre ennemi juré dans ce domaine.

Et heureusement, j'ai la ferme volonté de ne pas laisser quelque chose d'aussi petit que mon point de vue détruire mon amour-propre. Mais j'admets qu'au début, je me noyais dans des crises existentielles et j'ai dû me rappeler quotidiennement que je suis belle, que je décroche des jobs ou pas. J'ai l'impression que quel que soit le domaine, si la "beauté" en fait partie, il pourra très facilement détruire la confiance de quelqu'un. D'un simple coup.

La relation avec le photographe joue-t-elle un rôle dans ta confiance en toi pendant un shooting ?

Pour moi, tout le monde peu avoir une mauvaise journée. Si un photographe avec qui je travaille, est de mauvaise humeur, ou semble très distant, je vais probablement passer à autre chose. Si le photographe est un extraverti comme moi, ou quelqu'un qui aime parler de tout et de rien, l'ambiance sur l'ensemble du shooting sera un million de fois meilleure.

La relation qui se créé via les sujets de conversation est quelque chose que j'attends avec impatience lorsque je travaille avec des photographes pour la première fois.

Quand te sens-tu la plus sûre de toi sur un shooting ?

Quand il y a de l'eau de coco sur le plateau, quand j'entends un tas de musique des années 90, ou du RNB des années 2000, ou quand toute l'équipe peut m'éclairer sur de nouveaux sujets ou leur point de vue sur certaines choses. Je suis quelqu'un qui a toujours envie d'apprendre.

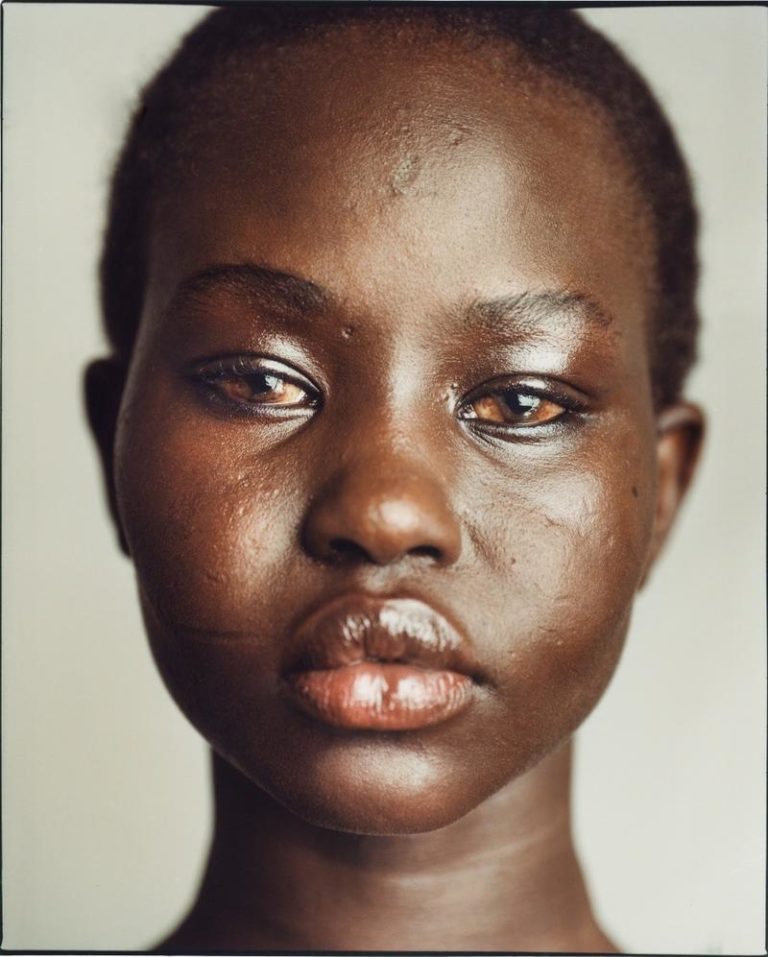

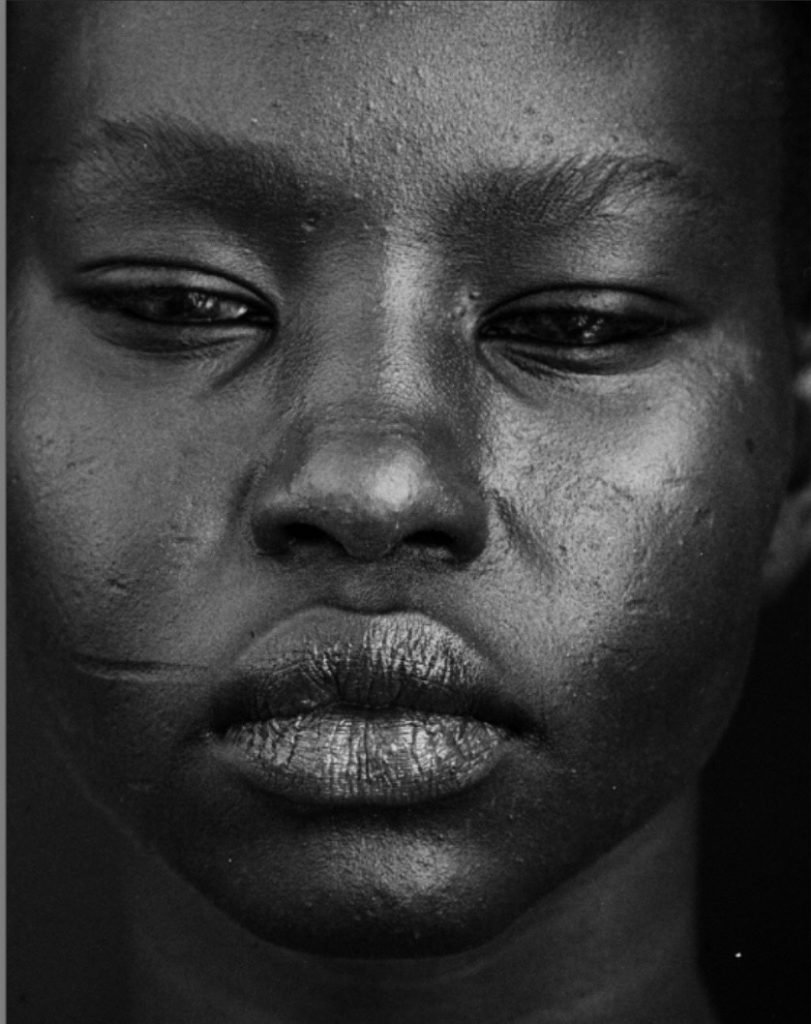

Quelle image de toi te définit le mieux ?

L'image qui me définit le plus, c'est celle ci-dessous. Je l'ai déjà ajoutée à mon anthologie / à paraître bientôt. Cette photo a été prise à Londres, elle n'était pas prevue. Je posais pour le lookbook d'Omer Asim, une légende / designer basé à Londres. Et ce jour-là, son ami Spike Visser était présent.

Quelques heures avant le shooting, on m'a dit que je devais aller à Milan pour quelques heures. Donc tout le monde travaillait vraiment dur pour s'assurer que tout était parfait pour que le lookbook soit terminé à temps. Et une fois le shooting terminé, Spike a voulu prendre quelques photos rapides de moi, avec son appareil photo vintage. Et il y a quelques semaines, il m'a envoyé cette image. Et je ne peux que dire qu'une image vaut mille mots.

Y a-t-il un photographe avec qui tu rêves de travailler ?

Je n'aime pas me limiter car il y a beaucoup de photographes avec lesquels je rêve de travailler. Mais Steven Meisel, Juergen Teller et Cindy Sherman sont en tête de mon interminable liste.

Qu'est-ce qui t'inspire ?

J'ai l'impression d'être à un moment de ma vie où j'ai réalisé que l'inspiration vient de l'existence. Du moins, la plus pure inspiration, j'ai eu la chance d'exister. Et pour moi, l'existence est une source d'inspiration, me permettre de vivre et de vivre dans le monde est quelque chose qui m'inspire. Mes frères et sœurs et ma mère mettaient aussi la cerise sur le gâteau, dans le cadre de mon inspiration.

En tant que mannequin, quels conseils donnerais-tu aux jeunes photographes de mode sur la façon de communiquer avec un mannequin ?

J'ai l'impression que les jeunes photographes essaient vraiment de s'identifier au mannequin. Un conseil que je donnerais est de NE PAS essayer de s'identifier à nous. Nous sommes des modèles. Vous êtes photographe, c'est plus intrigant d'entendre parler de la vie et de la perspective d'un photographe, avec le point de vue d'un photographe, que d'un photographe qui essaie de créer un parallèle avec un modèle.

À moins que ce jeune photographe n'ait été un mannequin au cours de sa vie, c'est plus rafraîchissant de communiquer avec quelqu'un d authentique, plutôt que quelqu'un qui essaie de s'identifier à vous.

As-tu des projets à venir dont tu peux parler ?

Je ne peux pas dire grand-chose, en ce qui concerne mes projets. Mais je peux dire que ce qui arrive sera très intéressant. Je peux aussi dire : attention à quelques couvertures dans les semaines à venir.